Neyron, une ville d'histoire

Neyron, situé près de Lyon et de la Côtière, bénéficie d'une position enviable et était connu depuis l'époque romaine. Il subsiste encore quelques témoins de l'histoire locale sur la commune…

Neyron, une ville de bord de Rhône

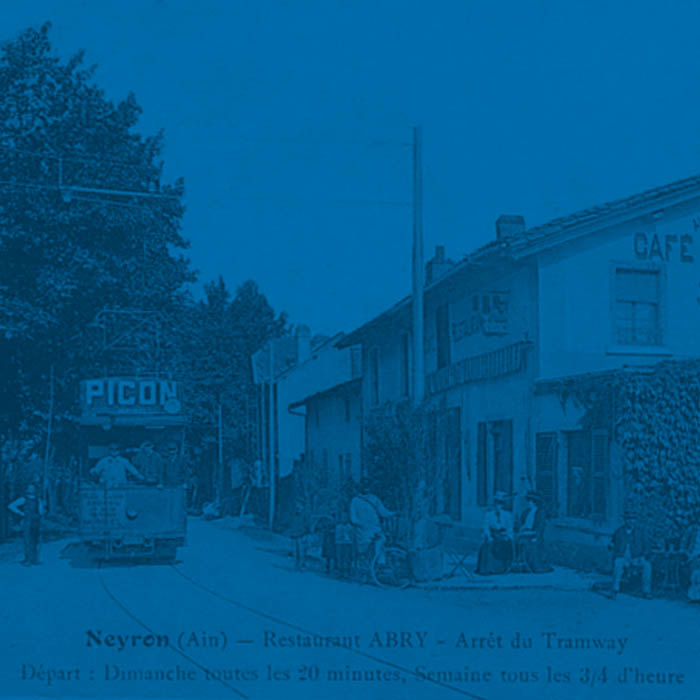

Neyron (ses habitants sont les Neyrolands) est située dans le département de l'Ain dans la région naturelle de la Côtière, à environ 11 km de Lyon et compte plus de 2 600 habitants.

Neyron fait partie de la Communauté de Communes de Miribel et du Plateau (CCMP). C'est une porte d'entrée de la Dombes au nord et elle est possède au sud une partie du Grand Parc de Miribel-Jonage limitée par le canal de Miribel. La superficie de la commune est de 536 hectares, son altitude varie entre 165 m dans le Grand Parc de Miribel Jonage et 314 m sur le plateau de la Côtière, au lieu-dit “Séveillant”.

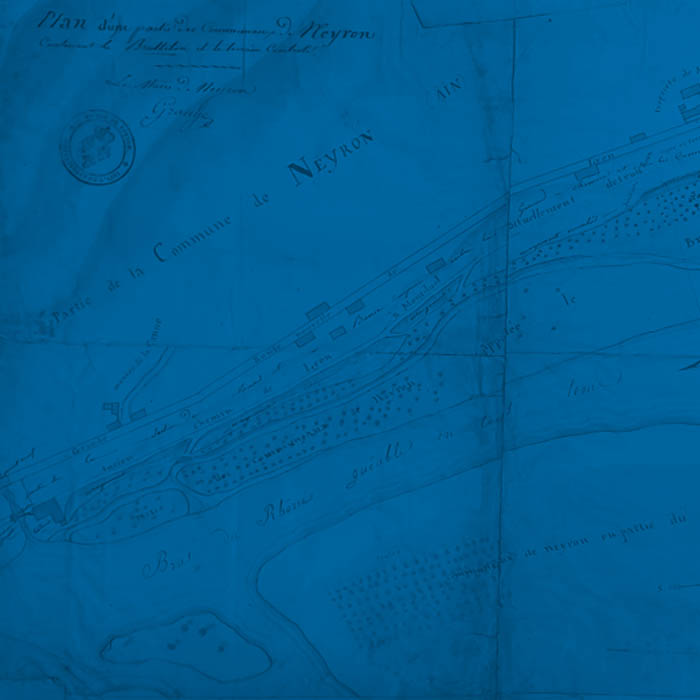

Plan de Neyron

Retrouvez sur ce plan de la commune : les rues, les lotissements, les services publics, les lieux associatifs ou sportifs et la liste des lieux qui constituent le patrimoine historique de Neyron.

Neyron, les origines

Nous sommes en l’an 197, “Quel est le nom de ce village en feu ?” demande l'empereur Septime Sévère qui inspectait le champ de bataille après sa victoire sur les troupes de son rival Clodius Albinus sur le plateau de Rillieux. “C'est Néron qui brûle Rome !” aurait dit un tribun.

Cette réponse anodine aurait été à l'origine du nom du village qui existait déjà sur le plateau. L'histoire de Néron, devenu plus tard Neyron, est donc très ancienne. Cependant, comme beaucoup de villages, l'origine connue et le développement du village sont liés à la création d'une paroisse et au lien du village avec l'Église. La paroisse de Neyron, Saint Didier, dépendait de l'abbaye de l'ile Barbe qui avait des terres à Neyron. Depuis le Moyen-Âge, et jusqu'au XVIIIe siècle, à la faveur de mariages, d'alliances ou de guerres, Neyron a appartenu tour à tour à la famille de Beaujeu, à la Savoie et au royaume de France.

La Batterie de Sermenaz

Site emblématique et historique de Neyron, la batterie de Sermenaz, communément appelée “Fort de Neyron” propriété de la commune de Neyron depuis une dizaine d'années, est fermée aux Neyrolands et aux visiteurs depuis toujours. Néanmoins, c'est un ensemble de bâtiments bien conservés que nous souhaitons valoriser.

La Batterie de Sermenaz également appelée “Batterie de Gribeauval”, dépendait du fort de Vancia. Elle faisait partie de la deuxième ceinture de défense de Lyon et a été construite entre 1875 et 1887 sur le mont Goitron, un éperon qui domine le canal de Miribel et offre une vue imprenable sur Lyon et le Rhône en amont. Ce fort où 75 artilleurs vivaient dans le campement, est complètement entouré de douves et les bâtiments sont situés derrière des remparts. Il comprenait 8 canons, 26,6 tonnes de poudre noire, une infirmerie, un magasin, une citerne d’une contenance de 200 m3.

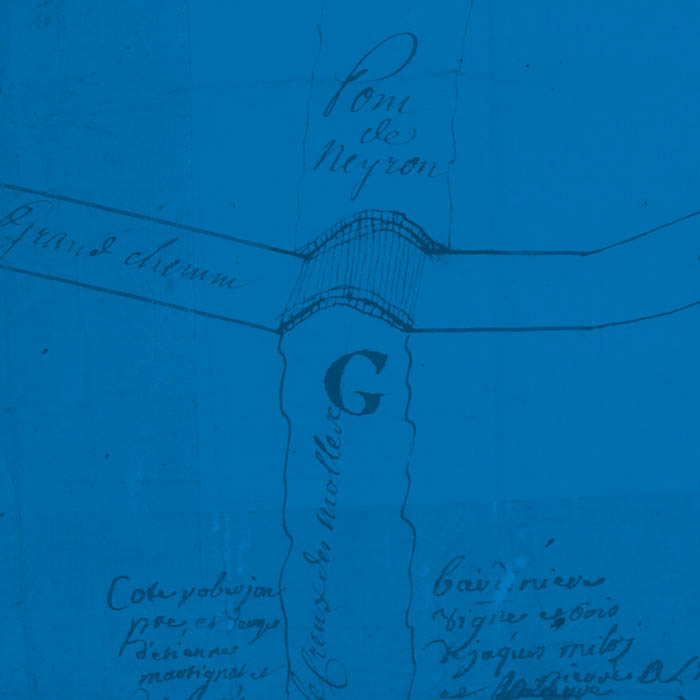

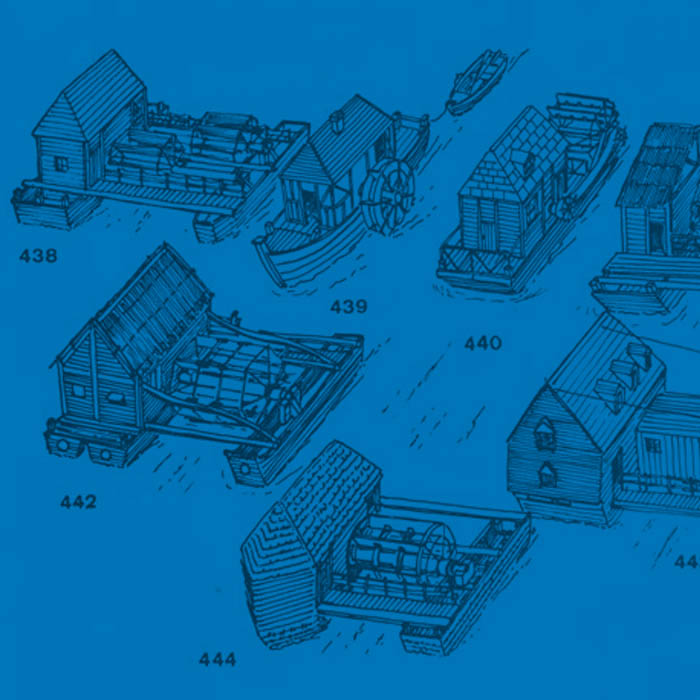

Neyron, histoires rhodaniennes

Traille, moulins-bateaux et autres brotteaux neyrolands

Neyron vu par Wikipedia

Neyron, commune de l'Ain en Auvergne-Rhône-Alpes, compte environ 2 500 habitants : les Neyrolands. Située à 11 km de Lyon, la commune est traversée par le canal de Miribel et abrite une partie du Grand Parc de Miribel-Jonage. Neyron est marquée par l'assassinat d'Hélène et Victor Basch par la Milice française en 1944, commémoré par plusieurs lieux. Plus d'infos à découvrir sur Wikipedia…